华西耳鼻喉前沿学术速递——文献导读(第51期)

【Nature】2024年9月刊论文导读

期刊介绍:

英国著名杂志《Nature》是世界上最早的国际性科技期刊,由Springer Nature出版商出版,发表的研究涵盖了生命科学、物理科学、临床医学和社会科学等领域。自从1869年创刊以来,始终如一地报道和评论全球科技领域里最重要的突破。其办刊宗旨是“将科学发现的重要结果介绍给公众,让公众尽早知道全世界自然知识的每一分支中取得的所有进展”。影响因子64.8。

本期文献导读将呈现9月医学及生物学相关的主要刊物内容。

Volume 633, Issue 8028

本期Nature共发表论著24篇,其中包括生物医学相关论著12篇。

1.The genomic landscape of 2,023 colorectal cancers

2,023 例结直肠癌的基因组图谱

英国牛津大学肿瘤学系

结直肠癌(CRC)是导致死亡的主要疾病之一,但其基因组特征尚未得到全面揭示。研究人员对英国十万基因组计划中2,023例CRC样本进行了全基因组测序,绘制了该癌症的体细胞突变详细图谱。通过综合分析,研究确定了250多个可能的CRC驱动基因,其中包括一些此前未与CRC或其他癌症相关的基因,甚至还发现了位于编码基因组之外的若干复发性突变。研究进一步拓展了与CRC发生相关的分子通路,并基于基因组特征定义了四个新的微卫星稳定型CRC的常见亚组,证实这些亚组与不同的预后特征相关。此外,研究还鉴定出多个罕见的CRC亚组,其中部分亚组具有潜在的临床相关性,例如同时表现出微卫星不稳定性和染色体不稳定性的癌症类型。该研究揭示了跨结直肠范围的突变谱,反映了病因的差异性。例如,研究指出了大肠杆菌lipks+ colibactin在直肠癌中的作用,并且强调SBS93特征的重要性,提示饮食或吸烟可能是风险因素。免疫逃逸相关的突变在超突变肿瘤中广泛存在,大约一半的微卫星稳定型CRC中表现出HLA拷贝数的变化。此外,研究发现了多种可靶向治疗的驱动突变,包括与罕见亚组相关的BRCA1和IDH1等突变,进一步强调了全基因组测序在优化患者护理中的潜力和重要性。

2.Prognostic genome and transcriptome signatures in colorectal cancers

结直肠癌的预后基因组和转录组特征

瑞典乌普萨拉生命科学实验室免疫学、遗传学与病理学系

结直肠癌由一系列影响核心癌症通路驱动基因的体细胞基因组变异引发。为探讨这些致癌体细胞突变的功能及其对预后的影响,研究人员对一个长期随访队列中的1,063例原发性结直肠癌样本进行了全基因组和转录组分析。在96个突变驱动基因中,9个基因此前未与结直肠癌相关,24个基因未与任何癌症相关。研究观察到两种不同的通路共突变模式,并通过时间分析确定了9个早期驱动基因突变和3个晚期驱动基因突变,同时揭示了多种结直肠癌特有的突变过程特征。研究结果显示,WNT、EGFR和TGFβ通路基因的突变、线粒体CYB基因和3个调控元件的突变、以及21个拷贝数变异以及COSMIC SBS44特征,与患者生存率存在显著关联。基因表达分析进一步识别出五种具有不同分子特征的预后亚型,这些亚型与潜在的基因组改变密切相关。微卫星不稳定的肿瘤被细分为两类,分别表现出不同程度的缺氧以及免疫细胞和基质细胞的浸润差异。该研究是迄今为止最大规模的结直肠癌综合基因组和转录组分析,系统性的将基因突变、基因表达和患者预后结果相结合。预后突变和表达亚型的识别,为未来个性化结直肠癌治疗的探索提供了重要方向。

3.Immune system adaptation during gender-affirming testosterone treatment

性别肯定睾酮治疗期间的免疫系统适应

英国伦敦帝国理工学院免疫学与炎症学系

男性和女性在感染性、炎症性和自身免疫性疾病方面表现出显著差异。未感染SARS-CoV-2的男性面临更高的死亡风险,而女性则更易罹患长期COVID,这与其他感染性疾病的观察结果相一致。与大多数自身免疫性疾病类似,女性对疫苗的反应更为强烈,且更容易出现不良反应。免疫系统的性别差异归因于遗传、激素和行为等多重因素的共同影响,但这些因素的相对影响尚未完全明确。在出生时被指定为女性并接受性别肯定睾酮治疗的个体(跨性别男性)中,虽然激素水平发生了显著变化,但其免疫学影响尚不清楚。对此,研究人员对23名跨性别男性进行了纵向系统分析,发现睾酮调节了I型干扰素与肿瘤坏死因子之间的交叉调节轴,这种调节由浆细胞样树突状细胞和单核细胞中I型干扰素反应功能的减弱所介导的。同时,睾酮增强了单核细胞的反应,导致肿瘤坏死因子、白细胞介素6和白细胞介素15的增加,并在下游激活了核因子κB调控基因,主要在自然杀伤细胞中增强了干扰素γ的反应。这些发现通过公共数据集中的有关性别差异反应得到了验证,揭示了性激素对人体免疫系统的动态调节。这一研究对接受激素治疗的跨性别个体的健康管理以及对顺性别个体性别差异免疫反应的理解具有重要意义。

4.Human organoids with an autologous tissue-resident immune compartment

具有自体组织驻留免疫区室的人类类器官

瑞士巴塞尔罗氏制药研究与早期开发人类生物学研究所

上皮与免疫系统之间的密切互动对维持组织稳态至关重要,任何对这种关系的破坏通常会导致自身免疫性疾病和癌症的发生。尽管干细胞衍生的类器官在研究上皮功能方面具有很强的优势,但由于缺乏组织驻留的免疫细胞,难以准确再现器官层面的复杂过程。为此,研究人员建立了一种人类肠道免疫类器官(IIO),该类器官由上皮类器官与自体组织驻留记忆T细胞(TRM细胞)自组织形成,其中部分TRM细胞能够整合到上皮中,并持续监视屏障状态。TRM细胞的迁移及其与上皮细胞的相互作用受TRM细胞中特异性富集的调控细胞运动和粘附的转录组程序的协调。研究团队结合IIO与单细胞转录组学,分析了因癌症靶向生物制剂而引发的肠道炎症,发现这种炎症与CD8+ T细胞活化群的出现相关,这些细胞逐步获得上皮内和细胞毒性特征。在这些效应细胞群出现之前,首先是T辅助细胞1型CD4+细胞群的出现,初步产生细胞因子以增强该效应细胞群的活性,随后这些T辅助细胞也转变为具有细胞毒性的细胞。IIO作为一种易于直接干预的实验系统,使研究人员能够确定Rho通路为缓解免疫疗法相关肠道炎症的潜在靶点。由于IIO能够重现表型结果并揭示跨谱系的免疫相互作用,这为研究肿瘤、传染性疾病及自身免疫性疾病背景下的组织驻留免疫反应提供了重要的研究工具。

5.Spatially clustered type I interferon responses at injury borderzones

损伤边界区的空间聚集型 I 型干扰素反应

美国加州大学圣地亚哥分校雅各布工程学院生物工程系

心肌梗死后的无菌性炎症通常被认为是由髓系细胞与梗死区内死细胞碎片的相互作用的结果。然而,研究表明,心肌细胞是梗死边界区内I型干扰素反应的主要启动者,这一发现此前未被描述。通过对小鼠和人类进行空间转录组学分析,研究发现心肌梗死会诱导一种干扰素诱导细胞(IFNIC)集落,这些细胞表达干扰素刺激基因,并集中分布在边界区内。在这一区域,心肌细胞经历了机械应力、核破裂和染色体DNA的逸出。研究进一步显示,选择性删除心肌细胞中的Irf3基因可以消除IFNIC集落的形成,而成纤维细胞、巨噬细胞、中性粒细胞或内皮细胞中缺乏Irf3的模型,以及Ccr2缺陷小鼠或浆细胞样树突状细胞耗竭的小鼠则不会出现这种现象。此外,研究还发现,干扰素会削弱边界区成纤维细胞的保护性基质细胞程序和收缩功能,从而增加对病理性心脏重塑的风险。在因心肌梗死死亡的小鼠中,IFNIC集落常出现在心室破裂部位,而缺乏IFNIC的小鼠则避免了破裂,且存活率显著提高。总体而言,这些结果揭示了一个由心肌细胞引发的病理性边界区生态位,伴随先天免疫反应的激活。研究表明,通过选择性抑制非免疫细胞中IRF3的激活,可以有效限制缺血性心肌病的发展,同时避免广泛的免疫抑制带来的副作用。

6.PTER is a N-acetyltaurine hydrolase that regulates feeding and obesity

PTER 是一种调节进食和肥胖的 N-乙酰牛磺酸水解酶

美国斯坦福大学医学院心血管研究所

牛磺酸是一种条件性必需微量营养素,也是人体内含量最丰富的氨基酸之一。在体内,特定的酶负责半胱氨酸的牛磺酸合成及其次级代谢物的进一步代谢。N-乙酰牛磺酸是其中一种次级代谢物,其水平受多种刺激因素动态调节,如耐力运动、膳食牛磺酸补充和饮酒,这些因素均会改变牛磺酸或乙酸的代谢通量。然而,参与N-乙酰牛磺酸代谢的酶类身份及其生理功能仍未明确。研究发现,与体重指数相关的孤儿酶磷酸三酯酶相关蛋白(PTER)是一种生理性N-乙酰牛磺酸水解酶。体外实验显示,PTER能够催化N-乙酰牛磺酸水解为牛磺酸和乙酸盐。在小鼠体内,PTER主要表达于肾脏、肝脏和脑干。基因敲除实验发现,缺失Pter基因的小鼠完全丧失了组织中N-乙酰牛磺酸的水解活性,导致全身N-乙酰牛磺酸水平显著升高。在牛磺酸水平上调的情况下,Pter基因敲除小鼠表现出食物摄入量减少、对饮食诱导的肥胖有抵抗力,以及葡萄糖稳态的改善。进一步的研究显示,N-乙酰牛磺酸通过GFRAL依赖的途径作用于肥胖的野生型小鼠,同样能够通过减少食物摄入和体重。这些研究结果表明,PTER是次级牛磺酸代谢的关键酶,并揭示了PTER和N-乙酰牛磺酸在体重控制和能量平衡中的重要作用。

7.Remodelling of the translatome controls diet and its impact on tumorigenesis

翻译组重塑控制饮食及其对肿瘤发生的影响

美国加州大学旧金山分校细胞与分子药理学系

禁食与多种健康益处相关,但其信号如何引发蛋白质组的变化以形成特定的代谢程序仍不清楚。研究表明,在禁食期间,肝细胞选择性地重塑了翻译组,同时显著抑制了整体蛋白质的合成。具体而言,禁食会诱导真核翻译起始因子4E (P-eIF4E) 的磷酸化水平,而P-eIF4E在控制脂质分解代谢和酮体生成的相关基因翻译中发挥关键作用。抑制P-eIF4E会削弱禁食和生酮饮食引发的酮生成。P-eIF4E通过5′非翻译区(5′UTR) 内的特定翻译调控元件来调节相关信使RNA的翻译。研究揭示了一种禁食期间脂肪酸的一种新型信号机制,即升高的脂肪酸水平升高能够结合并激活AMP活化蛋白激酶(AMPK),进而促进MAP激酶相互作用蛋白激酶 (MNK) 的磷酸化,而MNK是eIF4E的磷酸化激酶。通过这一AMPK–MNK–eIF4E轴,生酮代谢得到控制,揭示了一种脂质介导的激酶信号通路,该通路将生酮代谢与翻译调控相联系。此外,研究指出,某些癌症依赖酮体作为能量来源,且这一依赖性可能由P-eIF4E调控。在生酮饮食条件下,使用eFT508(即tomivosertib,一种P-eIF4E抑制剂)可有效抑制胰腺肿瘤的生长。总体而言,研究揭示了一条由脂肪酸诱导的信号通路,该通路通过选择性翻译调控促进生酮代谢,并为癌症提供了一种潜在的饮食干预治疗策略。

8.Mechanisms that clear mutations drive field cancerization in mammary tissue

清除突变驱动乳腺组织局部癌变的机制

荷兰癌症研究所分子病理学分部

致癌突变在健康个体的组织中广泛存在,但极少发展成肿瘤,其潜在的保护机制仍然不完全清楚。为研究这些机制,研究者通过谱系追踪小鼠乳腺组织中的野生型细胞与Brca1−/−;Trp53−/−细胞的分化轨迹,发现两者在乳腺导管中表现出类似的丢失和扩散模式。克隆分析显示,乳腺导管由小型的自我更新细胞单元组成,这些细胞产生的后代细胞寿命更短。这一特征构成了第一层保护机制,因为任何后代细胞,包括携带致癌突变的细胞,都会持续被淘汰,限制了突变在单个干细胞后代单元中的传播。第二层保护机制源于连续发情周期中的局部组织重塑,该过程通过自我更新细胞的协同和随机丢失及替换,消除了大部分突变克隆,但少数存活的克隆有时会扩展到超出单个干细胞单元的范围,形成跨越多个上皮区域的突变细胞场,使组织处于易于癌变的状态。第三层保护机制来自导管的几何结构,它限制了克隆的进一步扩展。上述保护机制相互作用,有效消除大多数获得体细胞突变的细胞,同时在少数突变细胞加速扩张时抑制区域癌变的发生。

9.Neuronal substance P drives metastasis through an extracellular RNA–TLR7 axis

神经元 P 物质通过细胞外 RNA-TLR7 轴驱动转移

美国洛克菲勒大学系统癌症生物学实验室

肿瘤的神经支配与多种癌症患者的不良预后相关,提示其可能在调控转移过程中发挥重要作用。研究发现,与低转移性的小鼠乳腺肿瘤相比,高转移性肿瘤表现出更显著的神经支配,这一现象由肿瘤血管中轴突导向分子SLIT2的表达驱动。乳腺癌细胞能在感觉神经元中诱导自发性钙活性,并促进神经肽P物质(SP)的释放。通过三维共培养和体内模型的实验,研究表明神经元释放的SP能够促进乳腺肿瘤的生长、侵袭和转移。此外,SP水平升高的患者肿瘤表现出更强的淋巴结转移能力。SP通过作用于肿瘤中的速激肽受体(TACR1),导致部分TACR1高表达(TACR1high)的癌细胞死亡。这些死亡细胞释放的单链RNA(ssRNA)会激活邻近肿瘤细胞中的Toll样受体7(TLR7),以非规范的方式促进转移基因的表达。SP和ssRNA诱导的Tlr7基因表达与乳腺癌患者生存率降低密切相关。研究还显示,使用TACR1拮抗剂阿瑞吡坦(已获批的止吐药)靶向这一神经癌症轴,可以在多种模型中有效抑制乳腺癌的生长和转移。这些结果表明,肿瘤诱导的感觉神经元过度活跃通过神经肽/细胞外ssRNA信号通路,调节乳腺癌的多个转移进展环节,为治疗提供了可靶向的干预途径。

10.Structural basis for transthiolation intermediates in the ubiquitin pathway

泛素途径中转硫代中间体的结构基础

美国纪念斯隆凯特琳癌症中心

转硫代反应(也称为转硫酯化反应)在乙酰辅酶A、脂肪酸和聚酮的生物合成以及泛素 (Ub) 和泛素样 (Ubl) 蛋白的翻译后修饰中起关键作用。在Ub途径中,E1酶催化E1~Ub硫酯到E2~Ub硫酯的转硫代反应。同样,转硫代反应同样是Ub从E2Ub硫酯转移到HECT(与E6AP C末端同源)和RBR(环间环)E3连接酶,从而形成E3Ub硫酯的必要步骤。尽管这一反应的关键性早已明确,但Ub途径中的酶如何推动硫酯键的能量等效转移,仍未完全明确。研究人员采用天然酶和一种基于类天然Ub的化学策略,成功分离出E1–Ub(T)–E2和E2–Ub(T)–E3HECT复合物的瞬时转硫代中间体的模拟物(其中T代表处于硫酯键中的Ub或正在进行转硫代的Ub),并通过单颗粒低温电子显微镜捕获和可视化这些连续结构。通过这些结构和后续的生化实验,研究揭示了Ub、E1、E2和E3中发生的构象变化,这些变化与化学反应协调一致,推动了Ub在酶之间的定向转移。

11.Molecular architecture of coronavirus double-membrane vesicle pore complex

冠状病毒双膜囊泡孔复合物的分子结构

中国香港大学-深圳国际创新研究院生命科学与能源材料创新研究所

冠状病毒在复制过程中通过重塑宿主细胞内的膜结构,形成双膜囊泡 (DMV),以适应病毒 RNA 的合成和修饰。SARS-CoV-2 的非结构蛋白 3 (nsp3) 和 nsp4 是诱导 DMV 形成的最小必要病毒成分,它们共同形成的跨膜孔对于新合成病毒 RNA 的转运至关重要。然而,DMV 孔复合物的形成机制此前尚不清楚。通过低温电子断层扫描和亚断层扫描平均法,研究者解析了 SARS-CoV-2 nsp3–nsp4 孔复合物的分子结构。这些结构揭示了 nsp3–nsp4 孔复合物的意外化学计量和拓扑结构,由 12 个 nsp3 和 nsp4 拷贝组成,排列成 4 个同心堆叠的六聚体环,类似微型核孔复合物。跨膜结构域相互交错,在双膜连接处形成较高的局部曲率,将双膜重组与孔的形成相结合。胞外结构域以伪 12 倍对称性形成广泛的接触,将孔复合物从膜间隙中伸出。孔的中心由带正电的精氨酸残基环所包围,可能在协调 RNA 的转运过程中发挥关键作用,这对于病毒的复制至关重要。这项研究为理解 DMV 孔形成和 RNA 转运的提供了框架,为开发针对冠状病毒感染的新型抗病毒策略提供了重要的结构基础。

12.The ribosome lowers the entropic penalty of protein folding

核糖体降低蛋白质折叠的熵惩罚

英国伦敦贝克街学院生物科学系

大多数蛋白质在核糖体上生物合成过程中完成折叠,而共翻译折叠过程中的能量、途径和结果,与蛋白质离开核糖体后的重折叠情况存在显著差异。然而,核糖体如何调控蛋白质折叠的具体机制尚不清楚。研究通过解析核糖体上和核糖体外未折叠模型蛋白质的原子结构,发现核糖体能够在结构上延展未折叠的新生肽链,并增加其溶解度,从而引发相对于孤立肽链的熵不稳定性。通过定量19F NMR实验,研究证实了这种熵不稳定性降低了折叠过程中高达30 kcal mol⁻¹的熵损失,并促进了核糖体上部分折叠中间体的形成。这一现象同样适用于其他蛋白质结构域,并对某些蛋白质获得其功能性构象至关重要。此外,这种热力学效应有助于核糖体保护新生肽链免受突变引起的展开损害,表明核糖体在支持蛋白质进化过程中发挥了关键作用。通过将新生肽链的结构和动力学与其折叠能量及翻译后结果进行关联,这项研究揭示了共翻译蛋白质折叠独特热力学特征的物理基础。

Volume 633, Issue 8029

本期Nature共发表论著22篇,其中包括生物医学相关论著11篇。

1.Cooperative thalamocortical circuit mechanism for sensory prediction errors

感觉预测误差的丘脑皮质回路协同机制

萨因斯伯里韦尔科姆中心,伦敦大学学院

大脑类似于一台预测机器,通过内部的世界模型来预测感觉和行为的结果。当预期事件与实际事件不一致时,产生的差异称为预测误差。这种预测被用来更新内部模型,并将注意力引导至意外事件上。尽管预测误差信号在大脑中的各种神经计算中具有重要作用,但实现这些信号的神经回路机制仍未被充分揭示。研究发现,小鼠初级视觉皮层 (V1) 中存在一种丘脑-皮层脱抑制回路,这一回路对于产生感觉预测误差信号至关重要。结果显示,当意外的视觉刺激打破了小鼠的预期时,V1第2/3层中最具选择性的神经元会被优先增强。预测误差专门放大意外的视觉输入,而非单纯反映非特定的惊讶或偏离预测的差异信号。这种选择性放大是通过丘脑枕输入和皮质血管活性肠肽表达 (VIP) 抑制性中间神经元的协同作用实现的。具体来说,当产生预测误差时,VIP神经元抑制了特定亚群的生长抑素表达抑制性中间神经元,而这些神经元调控V1中兴奋性丘脑枕输入的强度,从而增强V1中最具刺激选择性的神经元的反应。因此,大脑通过丘脑输入和新皮质脱抑制回路的协同作用,选择性地增强未预测感觉特征的显著性,从而优先处理这些意外的感觉信息。

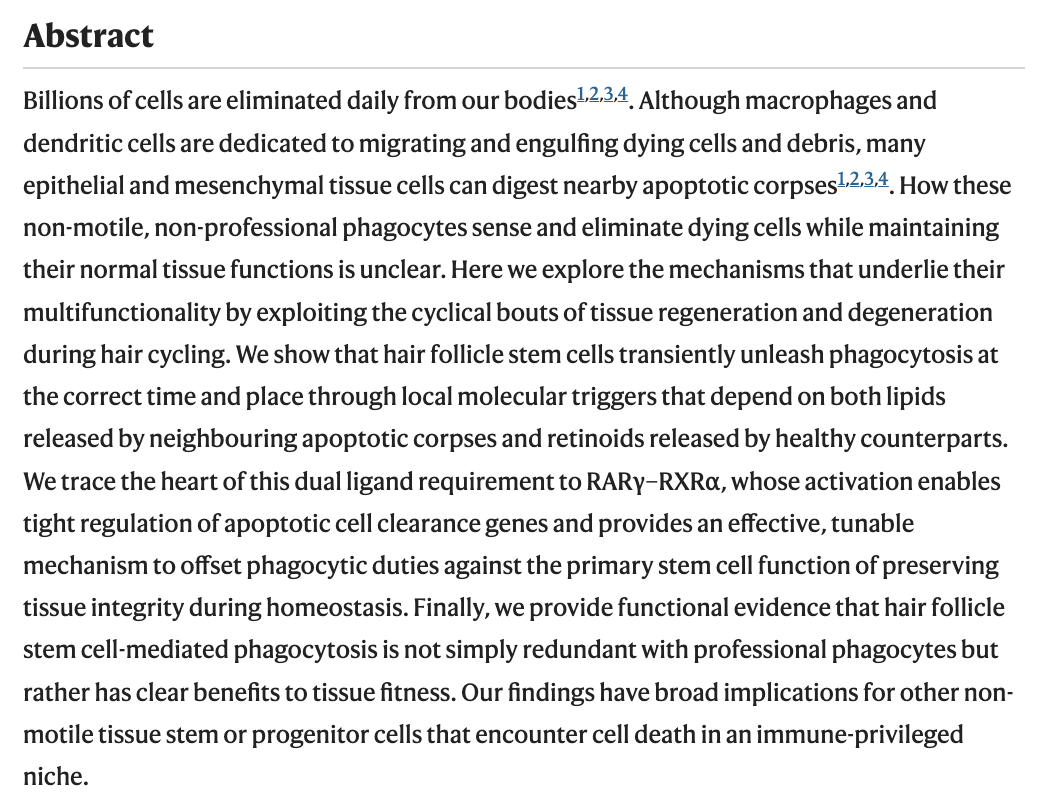

2.Stem cells tightly regulate dead cell clearance to maintain tissue fitness

干细胞严格调节死细胞清除以维持组织健康

霍华德·休斯医学研究所,洛克菲勒大学

每天,体内有数十亿个细胞被清除。尽管巨噬细胞和树突状细胞主要负责迁移并吞噬死亡细胞和碎片,许多上皮和间充质组织细胞也能吞噬邻近的凋亡细胞。然而,这些非运动性、非专业的吞噬细胞如何在维持正常组织功能的同时感知并清除死亡细胞,仍不完全明了。研究利用毛发周期中组织再生和退化的周期性变化,探讨了这种多功能机制。研究发现,毛囊干细胞通过邻近凋亡细胞释放的脂质信号和健康细胞释放的类视黄酸,局部激活吞噬作用,确保在适当的时间和位置清除细胞残骸。这种双配体机制的核心是RARγ–RXRα的激活,精确调节与凋亡细胞清除相关的基因,从而有效地在体内平衡期内协调吞噬活动与干细胞主要功能的维持。研究还提供证据表明,毛囊干细胞介导的吞噬作用不仅是对专业吞噬细胞的补充,也对组织健康具有显著益处。这一发现具有广泛意义,为在免疫特权环境中遇到细胞死亡的其他非运动组织干细胞或祖细胞提供了新的视角。

3.Tuberculosis in otherwise healthy adults with inherited TNF deficiency

遗传性 TNF 缺乏症的健康成人并发结核病

U1163传染病人类遗传学实验室,法国巴黎Necker分院

人类 IFNγ 免疫的严重缺陷使个体易感卡介苗病和结核病,而较轻的缺陷则仅增加结核病的风险。研究报告了两例复发性肺结核的成年患者,他们均为携带功能丧失型 TNF 变异的纯合子。这两名患者除结核病外未表现出其他临床症状,且在临床和生物炎症反应均正常。然而,尽管白细胞,包括单核细胞和单核细胞衍生的巨噬细胞 (MDM)发育正常,在 IFNγ 刺激后,它们仍不会产生 TNF。研究发现,这些患者体内的呼吸爆发功能受损,尤其在TNF或 TNFR1 缺乏的诱导多能干细胞 (iPS) 衍生的 GM-CSF 成熟巨噬细胞中观察到类似缺陷,同样,使用 TNF 阻断剂处理健康对照的 MDM 和肺泡巨噬细胞样 (AML) 细胞也显示出类似的呼吸爆发缺陷。而通过在体外使用 TNF 刺激 TNF 缺乏的 iPS 细胞衍生的巨噬细胞,可以恢复其呼吸爆发功能。这些结果与所有吞噬细胞均存在遗传性呼吸爆发缺陷的患者形成鲜明对比,后者往往易感多种感染,包括卡介苗病和结核病。研究表明,人类 TNF 在巨噬细胞的结核分枝杆菌防御中通过呼吸爆发途径起关键作用,而在其他方面如炎症反应调控和对弱毒力分枝杆菌及其他许多病原体的免疫防御中,TNF 的作用似乎较为冗余。

4.Pathogenicity and transmissibility of bovine H5N1 influenza virus

牛 H5N1 流感病毒的致病性和传染性

日本东京大学医学部病毒学研究所

高致病性 H5N1 禽流感病毒偶尔会感染哺乳动物,但通常难以在人群中传播。然而,2024年春季,美国首次在牛群中爆发了大规模的高致病性 H5N1 疫情。病毒在牛群内部和牛群之间有效传播,进一步感染了家禽和猫,并蔓延至人类,表明该病毒的公共卫生风险显著增加。研究报告了从感染的牛奶中分离出的高致病性 H5N1 病毒,并在小鼠和雪貂模型中分析了其感染情况。与其他高致病性 H5N1 病毒类似,牛源 H5N1 病毒具有全身传播的能力,包括在小鼠和雪貂的乳腺中扩散,这种特征在早期H5N1 分离株中也曾被观察到。研究还发现,牛源 H5N1 病毒能够与人类上呼吸道中表达的唾液酸结合,并且尽管其传播效率较低,但在暴露的雪貂中仍能引起有限的传播(四只暴露雪貂中的一只发生血清转化,尽管未检测到病毒)。这些发现表明,牛源高致病性 H5N1 病毒具有促进哺乳动物感染和传播的潜在特征。

5.DNA-sensing inflammasomes cause recurrent atherosclerotic stroke

DNA 感应炎症小体导致复发性动脉粥样硬化性中风

德国慕尼黑路德维希马克西米利安大学医院卒中与痴呆症研究所

尽管已有二级预防策略,但卒中后早期复发的风险依然很高,尤其在动脉粥样硬化患者中,超过10%会经历早期复发。这一临床现象带来了巨大的医疗负担,但其导致血管风险增加和卒中复发的潜在机制尚未完全明确。研究采用新型小鼠模型来诱发卒中后的复发性缺血事件,发现卒中通过增加循环游离DNA激活动脉粥样硬化斑块中的AIM2炎症小体。卒中后的斑块炎症增强导致斑块不稳定和动脉粥样硬化血栓形成,引发动脉栓塞,并在卒中后数天内引发复发事件。在实验性心肌梗死和急性卒中患者的颈动脉斑块样本中,研究证实了斑块不稳定的关键步骤。进一步分析确定,卒中后快速中性粒细胞NETosis是游离DNA的主要来源,而NET-DNA则是激活AIM2炎症小体的致病因子。通过DNase处理中和游离DNA或抑制炎症小体激活,能够显著降低实验性卒中后的复发率。这些发现解释了动脉粥样硬化患者在缺血事件后高复发率的原因,并揭示了一个新的临床治疗靶点。研究表明,针对远端组织损伤后DNA介导的炎症小体激活的干预,为预防早期复发事件提供了有前景的临床开发途径。

6.Recognition and control of neutrophil extracellular trap formation by MICL

MICL 对中性粒细胞胞外陷阱形成的识别和控制

英国阿伯丁大学医学院

调节中性粒细胞的活化在疾病控制中起着关键作用。中性粒细胞胞外陷阱 (NET) 是一种由 DNA 和中性粒细胞衍生蛋白组成的网状结构,通常在促炎信号的刺激下形成。然而,若NET形成过程中缺乏适当的调控,可能会加剧疾病,导致炎症增多并损害宿主组织。研究表明,髓样抑制性 C 型凝集素样受体 (MICL) 能直接识别 NET 中的 DNA,这一相互作用在调节中性粒细胞的活化方面至关重要。MICL 功能的丧失或抑制时,会通过 ROS-PAD4 通路触发不受控制的 NET 形成,进而导致自身炎症的反馈回路。进一步研究表明,在类风湿性关节炎的背景下,这种失调会加重小鼠模型和人类患者的病理变化,部分原因是 MICL 自身抗体抑制了其关键功能。值得注意的是,在其他与异常 NET 形成相关的疾病(如狼疮和重症 COVID-19)患者中,也检测到类似的抗 MICL 自身抗体的抑制作用。与此相对,在全身性烟曲霉的真菌病原体侵袭下,NET 释放的失调表现出一定的保护效果。总体来说,MICL 对 NET 的识别是控制中性粒细胞活性和 NET 形成的重要自调节机制。

7.Glycosphingolipid synthesis mediates immune evasion in KRAS-driven cancer

糖鞘脂合成介导 KRAS 驱动癌症的免疫逃避

美国洛克菲勒大学代谢调节与遗传学实验室

癌细胞常常通过改变脂质代谢来促进生长并适应微环境。尽管脂质在细胞膜结构、信号传导和能量生成中发挥关键作用,但特定脂质在肿瘤发生中的具体功能尚未完全明确。通过功能基因组学和脂质组学分析,研究发现鞘脂的从头合成是癌症免疫逃避的重要机制。令人意外的是,鞘脂的合成对于癌细胞在体外培养或免疫缺陷小鼠中的增殖并非必要,但在多种同源模型中却对肿瘤的生长至关重要。抑制癌细胞中的鞘脂合成可以增强自然杀伤细胞和 CD8+ T 细胞的抗肿瘤增殖活性,这部分通过调节干扰素-γ (IFNγ) 信号传导实现。机制研究显示,糖鞘脂的减少能提升 IFNγ 受体亚基 1 (IFNGR1) 的表面表达水平,从而增强 IFNγ 诱导的生长抑制和促炎信号传导。进一步的研究表明,将糖鞘脂合成的药理学抑制与检查点阻断疗法联合应用,能够协同增强抗肿瘤免疫反应。总体而言,研究确定了糖鞘脂作为癌症免疫逃避中的关键代谢物,揭示了其作为潜在治疗靶点的价值。

8.Visualizing chaperonin function in situ by cryo-electron tomography

通过低温电子断层扫描原位可视化伴侣蛋白功能

德国马克斯·普朗克生物化学研究所细胞生物化学系

伴侣蛋白是一种介导 ATP 依赖性蛋白质折叠的桶状大型复合物。细菌伴侣蛋白 GroEL 由并列排列的环组成,这些环通过孔口与未折叠的蛋白质和盖状辅因子 GroES结合。体外研究表明,底物蛋白在 GroEL 的中央腔体内被暂时封闭于GroEL 下方,从而不受聚集影响的环境中实现折叠。为探究GroEL、GroES 和底物蛋白在天然细胞环境中的功能化学计量关系,研究使用低温电子断层扫描技术对伴侣蛋白复合物进行了可视化分析。结果显示,在不同的生长条件下,约 55-70% 的 GroEL 以不对称形式结合 GroES,剩余部分形成对称复合物。在非对称复合物中,底物蛋白结合于未被 GroES 盖住的自由环,揭示了底物的结合状态。对GroEL–GroES 腔体的原位分析(与体外获得的高分辨率结构相一致)显示,底物蛋白在被释放到细胞溶胶之前已经完成折叠。基于伴侣蛋白复合物的定量和构象分析,研究提出了一个 GroEL–GroES 反应循环模型,其中包括协同作用的非对称和对称子反应,协助蛋白质的折叠。该研究直接阐明了细胞内天然构象和功能性伴侣蛋白的循环机制。

9.Structural basis for the activity of the type VII CRISPR–Cas system

VII 型 CRISPR-Cas 系统活性的结构基础

国家实验血液学重点实验室、教育部免疫微环境与疾病重点实验室、教育部眼病国际联合实验室

新发现的 VII 型 CRISPR–Cas 候选系统利用由 Cas5 和 Cas7 蛋白组成的 CRISPR RNA 引导的核糖核蛋白复合物来靶向 RNA,但由名为 Cas14 的专用核酸酶执行切割,与其他 CRISPR–Cas 系统的效应核酸酶有所不同。研究展示了 Cas14 结合干扰复合物在七种低温电子显微镜结构,这种结构揭示了其独特的工作机制。Cas14 以四聚体形式存在于溶液中,并通过依赖于靶 RNA 的方式被招募到 Cas5–Cas7 复合物中。Cas14 的 N 端催化结构域与底物 RNA 的特定片段结合并执行切割,而 C 端结构域则主要用于将 Cas14 稳定地绑定在 Cas5–Cas7 复合物上。生化切割实验证实了这些功能构象的存在,揭示了 Cas14 在 Cas5–Cas7 复合物上结合不同位点完成单次切割事件的过程。值得注意的是,Cas7 中插入的精氨酸通过 C 端的 C 形结构精确调控了 Cas14 的结合。此外,研究还发现靶 RNA 的切割受到 5′ 端互补原间隔物侧翼序列的影响,而 3′ 端的序列变化则不影响切割过程。总体而言,该研究揭示了 VII 型 CRISPR–Cas 系统中干扰复合物组装和底物切割的关键分子机制,为 VII 型 CRISPR–Cas 系统的合理设计和未来在生物技术中的应用奠定了重要基础。

10.Substrate binding and inhibition mechanism of norepinephrine transporter

去甲肾上腺素转运体的底物结合和抑制机制

中国医学科学院药用植物研究所

去甲肾上腺素转运体(NET,由 SLC6A2 编码)通过将大部分释放的去甲肾上腺素重新摄取到突触前末端,从而调节突触间隙中的去甲肾上腺素水平。NET 的基因突变和功能失调与多种神经系统疾病相关,因此成为重要的治疗靶点。然而,NET 的具体结构和工作机制尚未完全阐明。研究通过低温电子显微镜揭示了人类 NET(hNET)在三种功能状态下的结构——分别是载脂蛋白状态、与底物间碘苄胍(MIBG)结合的状态,以及与正构抑制剂雷达法辛结合的状态。这些结构均呈现向内开放的构象,显示出细胞外门紧闭和细胞内门开放的特征。底物 MIBG 被发现结合在 hNET 的中心位置,而雷达法辛则占据同一底物结合位点,可能通过阻止 hNET 的结构转变来实现抑制。这些研究成果为 hNET 的底物识别和正位抑制机制提供了重要的结构见解。

Volume 633, Issue 8030

本期Nature共发表论著25篇,其中包括生物医学相关论著8篇。

1.Genetic links between ovarian ageing, cancer risk and de novo mutation rates

卵巢老化、癌症风险和新生突变率之间的遗传联系

英国埃克塞特大学医学院

关于常见变异的人类遗传学研究为卵巢衰老的生物学机制提供了丰富见解。该研究分析了英国生物库中 106,973 名女性的罕见蛋白质编码变异,发现这些变异对卵巢衰老的影响比之前发现的常见变异(如 ETAA1、ZNF518A、PNPLA8、PALB2 和 SAMHD1)大约强五倍。尤其是 SAMHD1 变异进一步强化了卵巢衰老与癌症易感性之间的联系,破坏性的生殖系变异与男性和女性的生殖寿命延长和全因癌症风险增加相关。ZNF518A 中的蛋白质截断变异与更短的生殖寿命相关,这表现为更年期提前 5.61 岁和初潮年龄延迟 0.56 岁。此外,通过对十万基因组计划 (100kGP) 中 8,089 个三重奏测序数据的分析,研究发现与卵巢早衰相关的常见遗传变异与母体新生突变率增加存在关联。尽管这一发现未在 deCODE 研究的独立样本中得到验证,但其与 DNA 损伤反应基因在维持生殖细胞遗传完整性方面的预期作用一致。这项研究提供了绝经年龄与癌症风险之间的潜在遗传联系提供了新证据。

2.Frontostriatal salience network expansion in individuals in depression

抑郁症患者的前纹状体显着性网络扩张

美国纽约韦尔科内尔医学院精神科系

数十年的神经影像学研究表明,抑郁症患者的大脑结构和连接存在细微差异,但这限制了对发病机制的深入理解或风险因素的识别。此外,抑郁症通常为偶发性,缺乏纵向神经影像学研究,导致对情绪状态变化机制的认识不足。精确功能映射作为一项新兴技术,通过密集采样的纵向神经影像数据揭示健康个体之间及其个体内大脑网络拓扑和连接的行为相关差异。然而,这种方法尚未广泛应用于抑郁症研究。通过精确功能映射和对多个深度采样个体的分析,研究发现大多数抑郁症患者的大脑皮层中的额叶-纹状体显著性网络扩大了近两倍,这一效应在不同样本中均得到了验证。该网络的扩张主要由网络边界的转移引起,并在不同个体中表现出三种不同的侵占模式。这种显著性网络的扩张在时间上保持稳定,不受情绪状态的影响,且在青少年后期抑郁症发作前的儿童中已能检测到。通过对在1.5年内接受最多62次扫描的个体进行纵向分析,研究发现前额-纹状体回路的连接变化可追踪特定症状的波动,并可预测未来的快感缺乏症状的发生。研究结果表明,这种大脑网络拓扑的特征可能预示着抑郁症的风险,而前额-纹状体回路中与情绪状态相关的连接变化能够预测抑郁症状在时间性变化。

3.Cellular communities reveal trajectories of brain ageing and Alzheimer’s disease

细胞群落揭示大脑衰老和阿尔茨海默病的轨迹

麻省理工学院与哈佛大学联合成立的 Broad 研究所

近期研究发现阿尔茨海默病 (AD) 与多种细胞状态有关,但这些状态在何时以及如何影响 AD 发病机制仍未明确。该研究采用数据驱动的方法重建了大脑细胞环境的动态变化,确定了一条独特的 AD 发病轨迹,与其他衰老相关变化有所不同。通过分析 437 名老年人前额叶皮质中的 165 万个单细胞 RNA 测序数据,研究构建了一个全面的大脑细胞图谱,识别出与 AD 相关的特定神经胶质细胞和神经元亚群。因果模型分析优先确定了两类不同的脂质相关小胶质细胞亚群——其中一类促进淀粉样蛋白-β 病变发展,另一类介导淀粉样蛋白-β 对 tau 蛋白病变的影响——以及一种介导 tau 蛋白对认知衰退影响的星形胶质细胞亚群。为模拟这些细胞环境的动态变化,研究开发了 BEYOND 方法,识别出两条不同的大脑衰老轨迹,每条轨迹均由特定细胞群体的协调渐变驱动,分别导致 (1) AD 痴呆或 (2) 替代性大脑衰老。此研究为 AD 的病理生理提供了新的细胞视角,并为个性化治疗提供指导,旨在针对处于 AD 或替代性衰老轨迹的个体进行特定细胞群体的靶向干预。

4.Agonist antibody to guanylate cyclase receptor NPR1 regulates vascular tone

鸟苷酸环化酶受体 NPR1 的激动剂抗体调节血管张力

美国雷吉纳制药公司

心力衰竭是导致发病和死亡的主要原因之一。在心力衰竭期间,心内压升高和心肌细胞的拉伸会触发反调节利钠肽的释放,利钠肽通过其受体 NPR1 起作用,影响血管舒张、利尿和排钠,从而降低静脉压并缓解静脉充血。尽管已开发出重组利钠肽输注液用于治疗心力衰竭,但其作用持续时间较短。基于超过 700,000 人的基因数据分析发现,终生接触 NPR1 基因的编码变体与血压变化和心力衰竭风险相关。基于这一发现,研究开发了 REGN5381,这是一种靶向膜结合鸟苷酸环化酶受体 NPR1 的试验性单克隆激动剂抗体。REGN5381 作为 NPR1 的变构激动剂,能够诱导受体进入活性样构象,从而优先对静脉血管产生血流动力学效应,包括在动物模型中降低收缩压和静脉压。在健康人类志愿者中,REGN5381 产生了预期的血流动力学效应,主要体现在静脉压的降低,而利尿和排钠功能没有显著变化。这些数据表明 REGN5381 有望作为一种长期和选择性降低静脉压的治疗手段,以减轻心力衰竭患者的症状。

5.Fate induction in CD8 CAR T cells through asymmetric cell division通过不对称细胞分裂诱导 CD8 CAR T 细胞的命运

美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院细胞免疫疗法中心

早期增殖和长期持久性是预测嵌合抗原受体 T 细胞 (CART) 治疗效果的重要因素,但效应与记忆性 CART 细胞的分化机制以及不对称细胞分裂在其中的作用尚未完全明确。研究表明,通过靶标诱导的邻近标记可以分离出第一次分裂后的近端子代和远端子代 CD8 CART细胞,这两种子代的表面蛋白质组和转录组分布不对称,从而引导它们走向不同的命运。靶标结合的 CAR 受体主要保留在近端子代上,使其继承了类似于活化的未分裂 CART 的表面蛋白质组,而内源性 T 细胞受体和 CD8 分子则在远端子代上富集,其表面蛋白质组类似于静息状态的 CART,并分别与糖酵解和氧化代谢相关联。尽管远端子代表现出记忆前体的表型和较长的体内寿命,但它们在早期阶段与近端子代表现出相似的细胞溶解活性,这表明注定成为记忆 CART 的远端子代在初期仍具有效应器样状态。命运决定因子的分配和 RNA 速度的变化导致了这些子代截然不同的转录轨迹。无论幼稚、记忆或效应状态的表面免疫表型如何,近端子代 CART 细胞都会使用一组已知支持增殖和效应功能的核心转录因子,而远端子代中富集的转录因子则抑制分化并促进细胞寿命。IKZF1 转录因子在远端子代中表现尤为重要,其破坏会显著削弱远端子代 CART 的长期体内持久性和功能。这些研究结果为不对称细胞分裂在 CART 细胞分化中的作用提供了新视角,并为改善 CART 细胞治疗效果提供了理论框架。

6.Titration of RAS alters senescent state and influences tumour initiation

RAS 滴定改变衰老状态并影响肿瘤起始

美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院细胞免疫疗法中心

致癌 RAS 诱导的衰老 (OIS) 是一种与癌前病变相关的自主肿瘤抑制机制,通常需要高水平的致癌应激才能实现这种表型。然而,较低剂量的致癌应激引发的表型及其后果仍不清楚。研究开发了致癌 RAS 剂量递增的体内和体外模型,揭示了 RAS 剂量驱动下游表型的非线性连续性。在体内肝细胞 OIS 模型中,异位表达 NRAS(G12V) 不会引发肿瘤,部分原因是 OIS 诱导了免疫清除反应。单细胞 RNA 测序分析显示,肝细胞可以分为两种不同的细胞簇:一种具有典型 OIS 特征,与高水平 NRAS(G12V) 表达相关;另一种则呈现祖细胞样特征,与中等水平 NRAS(G12V) 表达相关。当 NRAS(G12V) 表达量被精确调控时,这些肝细胞能够逃避免疫清除并进一步发展成肿瘤。单细胞分辨率的时间序列分析揭示了两种不同类型的肝细胞癌:早发性侵袭性未分化肝细胞癌和晚发性分化肝细胞癌。这两种肿瘤类型在不同的小鼠模型中呈现出独特的分子特征,并且这些特征在不同的人类肝细胞癌亚类中也有所富集。研究结果揭示了致癌剂量驱动的 OIS 谱,揭示了在早期肿瘤发生中衰老与肿瘤起始表型的协调作用。

7.Embryonic genome instability upon DNA replication timing program emergence

DNA 复制定时程序出现时胚胎基因组不稳定性

日本理化学研究所生物动态研究中心发育表观遗传学实验室

DNA 复制的可靠性是维持基因组完整性的关键,DNA 复制不足会导致染色体分离缺陷,这种现象在胚胎发生过程中尤为常见。然而,DNA 复制在哺乳动物早期胚胎中的调控机制仍未明确。研究构建了小鼠植入前胚胎的单细胞全基因组 DNA 复制图谱,揭示了一个突然的复制程序切换,伴随着短暂的基因组不稳定期。在 1 细胞和 2 细胞胚胎中,复制定时程序完全缺失,整个基因组通过极其缓慢移动的复制叉逐渐均匀地复制。在 4 细胞胚胎阶段,类似于体细胞的复制定时程序突然启动,但复制叉的速度依然较慢,S 期延长,伴随着复制应激、DNA 损伤和修复的标志物显著增加。特别是在 4 到 8 细胞分裂期间,断裂型染色体分离错误显著增加,且断裂点主要富集在晚期复制区域。通过补充核苷可以加快复制叉速度,缓解复制应激,从而减少复制压力和染色体错误。到 8 细胞阶段,复制叉速度显著加快,S 期缩短,染色体畸变显著减少。因此,研究表明,在正常小鼠发育过程中存在一个短暂的基因组不稳定期,在此期间,S 期的复制体水平调控与兆碱基级的复制时间调控之间缺乏协调,这种协调性对于维持基因组的稳定性至关重要。

8.Birth of protein folds and functions in the virome

病毒组中蛋白质折叠和功能的诞生

美国加州大学伯克利分校化学系

病毒的快速进化产生了一些在感染性和复制中至关重要但功能未知的蛋白质,这主要是由于这些蛋白质的序列差异极大。本文通过建立一个包含来自 4,463 种真核病毒物种的 67,715 个新预测蛋白质结构的数据库,发现 62% 的病毒蛋白质在结构上不同,并且在 AlphaFold 数据库中缺乏同源物。在其余 38% 的病毒蛋白质中,许多蛋白质具有非病毒来源的结构类似物,揭示了人类病原体与其真核宿主之间惊人的相似性。通过结构比较,研究表明,多达 25% 的未注释病毒蛋白质可能具有推定的功能,包括一些在逃避先天免疫中发挥关键作用的蛋白质。特别值得注意的是,研究发现 RNA 连接酶 T 类磷酸二酯酶与噬菌体编码的蛋白质具有结构相似性,而这些蛋白质能够水解宿主的免疫激活分子 cGAMP(3′,3′- 和 2′,3′- 环 GMP-AMP)。实验分析进一步表明,禽痘病毒编码的 RNA 连接酶 T 同源物同样能够水解 cGAMP,这表明 RNA 连接酶 T 介导的 cGAMP 靶向作用可能是一种进化上保守的免疫逃避机制,存在于噬菌体和真核病毒中。总的来说,本文提供的病毒蛋白结构数据库和相关分析为识别病毒组中常见的病毒-宿主相互作用机制开辟了新的途径。

汇报人:邱轲

审核:饶郁芳、程丹妮、任建君