【Nature】2025年5月刊论文导读

期刊介绍:

英国著名杂志《Nature》是世界上最早的国际性科技期刊,由SpringerNature出版商出版,发表的研究涵盖了生命科学、物理科学、临床医学和社会科学等领域。自从1869年创刊以来,始终如一地报道和评论全球科技领域里最重要的突破。其办刊宗旨是“将科学发现的重要结果介绍给公众,让公众尽早知道全世界自然知识的每一分支中取得的所有进展”。影响因子64.8。

本期文献导读将呈现5月上旬及中旬医学及生物学相关的主要刊物内容。

Volume 641, Issue 8061

本期Nature共发表论著24篇,其中包括生物医学相关论著9篇。

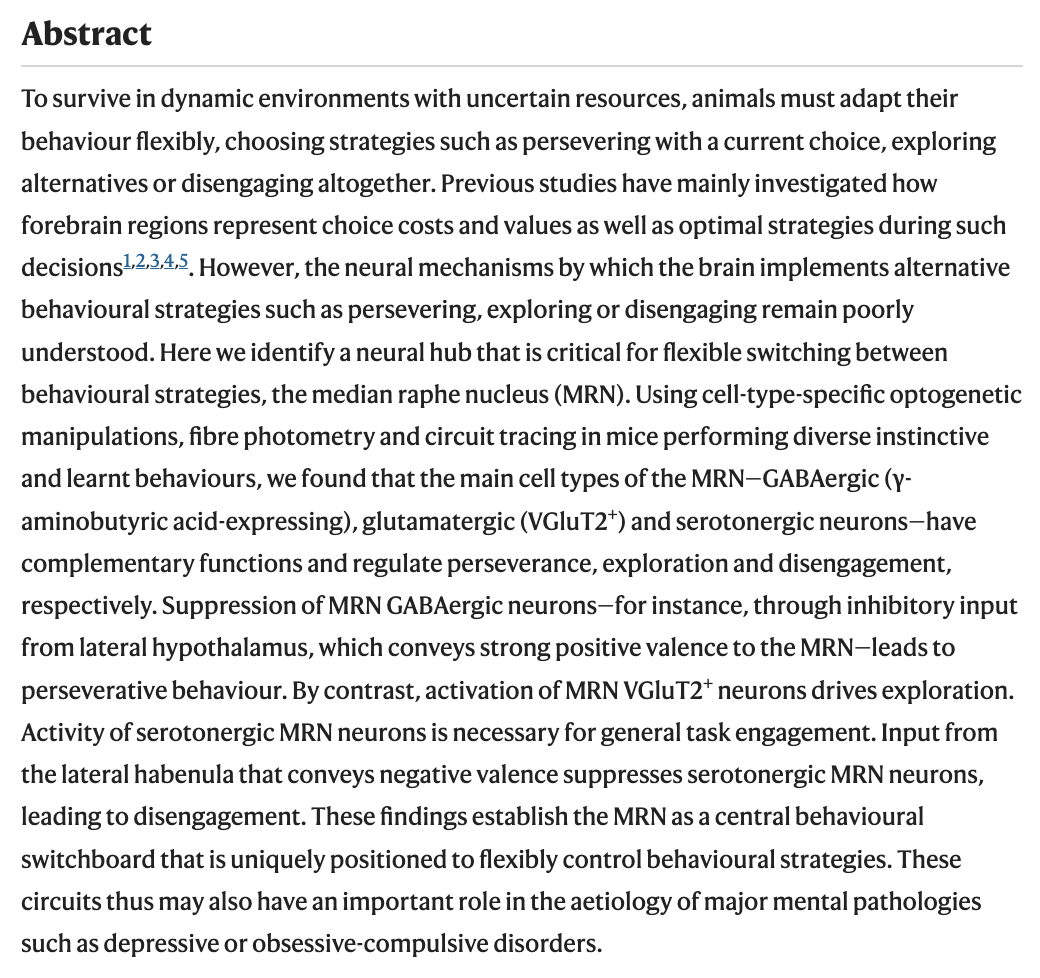

1. A subcortical switchboard for perseverative, exploratory and disengaged states

皮层下调控中枢介导固着性、探索性与解离性状态转换

英国伦敦大学学院塞恩斯伯里·韦尔科姆中心

为了在资源不确定的动态环境中生存,动物必须灵活调整行为策略,包括坚持当前选择、探索替代方案或完全放弃。先前的研究主要集中于前脑区域如何表征决策过程中的选择成本、价值评估及最优策略,但对行为策略转换的神经机制——特别是固守、探索与放弃等不同行为策略的神经基础——仍缺乏系统认识。本研究发现了中缝核(MRN)作为行为策略灵活转换的关键神经枢纽:通过在小鼠执行多种本能和习得行为时,采用细胞类型特异性光遗传学操作、光纤光度测定及神经环路追踪技术,研究人员发现MRN三大神经元群体呈现功能分化:GABA能神经元(表达γ-氨基丁酸)、谷氨酸能神经元(VGluT2+标记)及5-羟色胺能神经元分别调控固着行为、探索行为及任务参与度。具体而言:(1)抑制MRN GABA能神经元(例如通过传递强正效价信号的外侧下丘脑抑制性输入)会导致固着性行为;(2)激活MRN VGluT2+谷氨酸能神经元则驱动探索行为;(3)5-羟色胺能神经元活性是维持任务参与的必要条件,当传递负效价信号的外侧缰核输入抑制该群体时,则引发行为脱离。这些发现确立了MRN作为核心行为交换中枢的独特地位,其通过整合正负效价信号输入(外侧下丘脑/外侧缰核)及递质特异性输出实现行为策略的动态平衡,该神经环路的功能异常可能与抑郁症(过度脱离)及强迫症(固着-探索失衡)等重大精神疾病的病理机制密切相关。

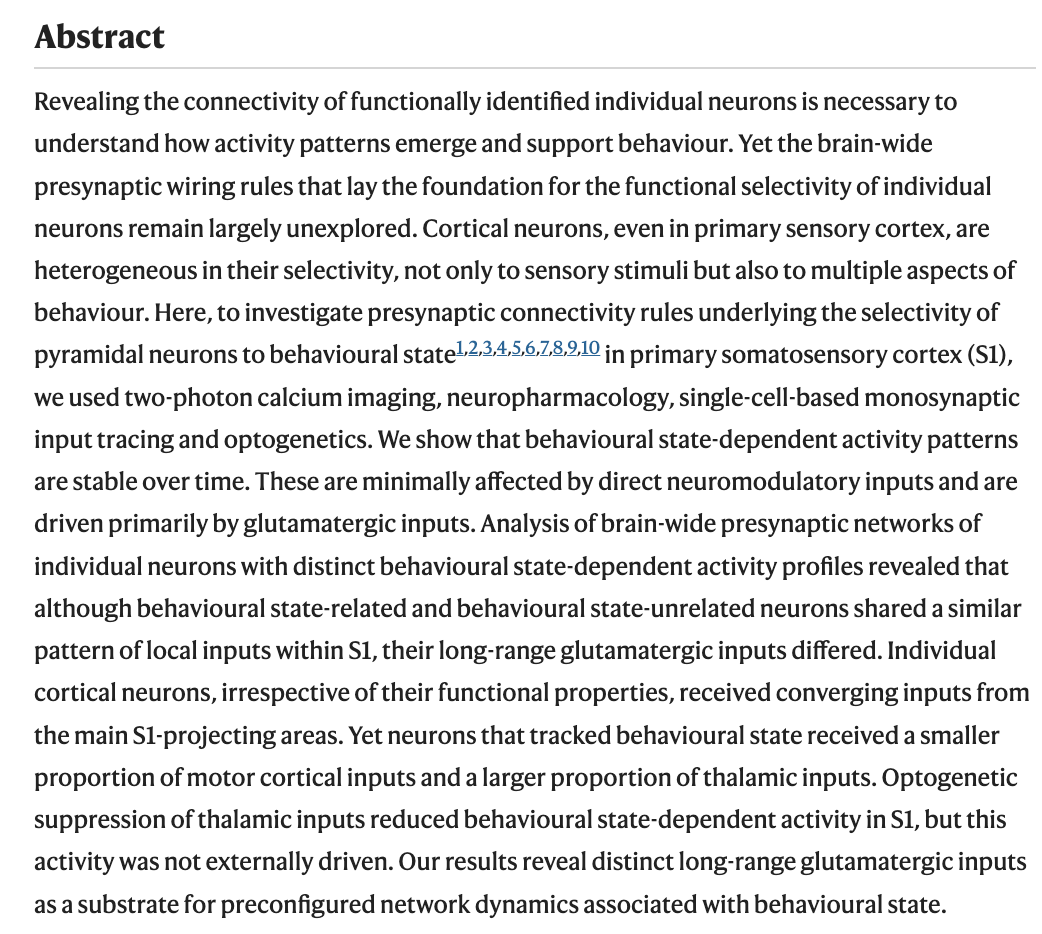

2. Brain-wide presynaptic networks of functionally distinct cortical neurons

功能各异的皮层神经元的全脑突触前网络

美国国家心理健康研究所系统神经发育实验室

美国国家心理健康研究所系统神经发育实验室

阐明功能特异性神经元的全脑连接模式是理解神经行为编码机制的关键。目前,神经元功能选择性的全脑突触前连接机制尚未阐明。研究发现,初级感觉皮层神经元不仅对感觉刺激呈现异质性反应,对不同行为状态也表现出多样化的选择性特征。本研究采用多模态技术(双光子钙成像、神经药理学、单细胞输入追踪和光遗传学),系统解析了初级体感皮层(S1)锥体神经元行为状态选择性的突触前连接基础。研究揭示:(1)行为状态依赖性神经活动具有时间稳定性,该特性主要由谷氨酸能输入驱动,受神经调制输入影响较小;(2)全脑突触前网络分析显示,行为状态相关与无关神经元在S1局部输入相似,但远程谷氨酸能输入存在显著差异:行为状态追踪神经元接收的丘脑输入比例更高(vs运动皮层输入);(3)光遗传学实验证实,丘脑输入调控S1神经元的行为状态依赖性活动,但该活动具有内源性特征。本研究首次阐明,特异的远程谷氨酸能输入网络构成了行为状态神经表征的连接基础,为理解皮层功能选择性的突触前机制提供了新证据。

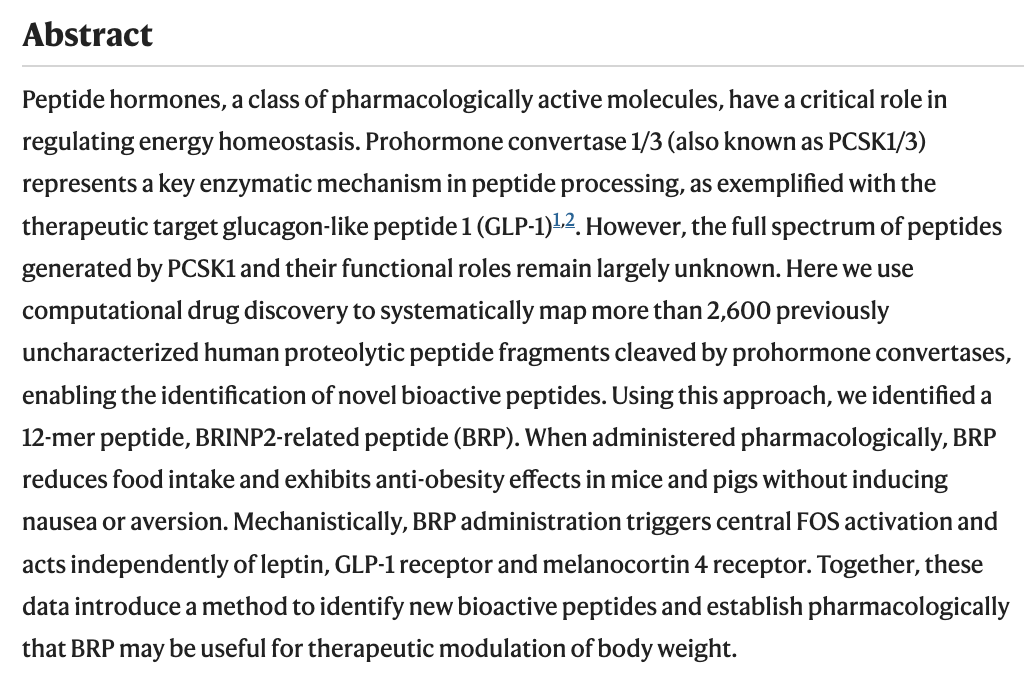

3. Prohormone cleavage prediction uncovers a non-incretin anti-obesity peptide

激素原切割位点预测揭示一种非肠促胰岛素型抗肥胖肽

美国加利福尼亚州斯坦福市斯坦福大学医学院心血管研究所

肽类激素作为一类具有药理学活性的分子,在能量稳态调节中发挥关键作用。激素原转化酶1/3(PCSK1/3)是肽类加工过程中的关键酶机制,其典型代表为治疗靶点胰高血糖素样肽-1(GLP-1)。然而,PCSK1产生的完整肽类谱系及其功能作用尚未完全明确。本研究通过计算药物发现技术,系统鉴定了2,600余种未被表征的前激素转化酶切割肽段,由此发现了一种新型生物活性肽——BRINP2相关肽(BRP)。药理学实验显示,BRP给药可减少小鼠和猪的摄食量并呈现抗肥胖效应,且不会诱发恶心或厌恶反应。机制研究表明,BRP通过激活中枢FOS信号发挥作用,且其作用独立于瘦素、GLP-1受体及黑皮质素4受体信号通路。综上,该研究不仅建立了新型生物活性肽的发现方法,同时从药理学角度证实BRP可能成为体重调节的潜在靶点。

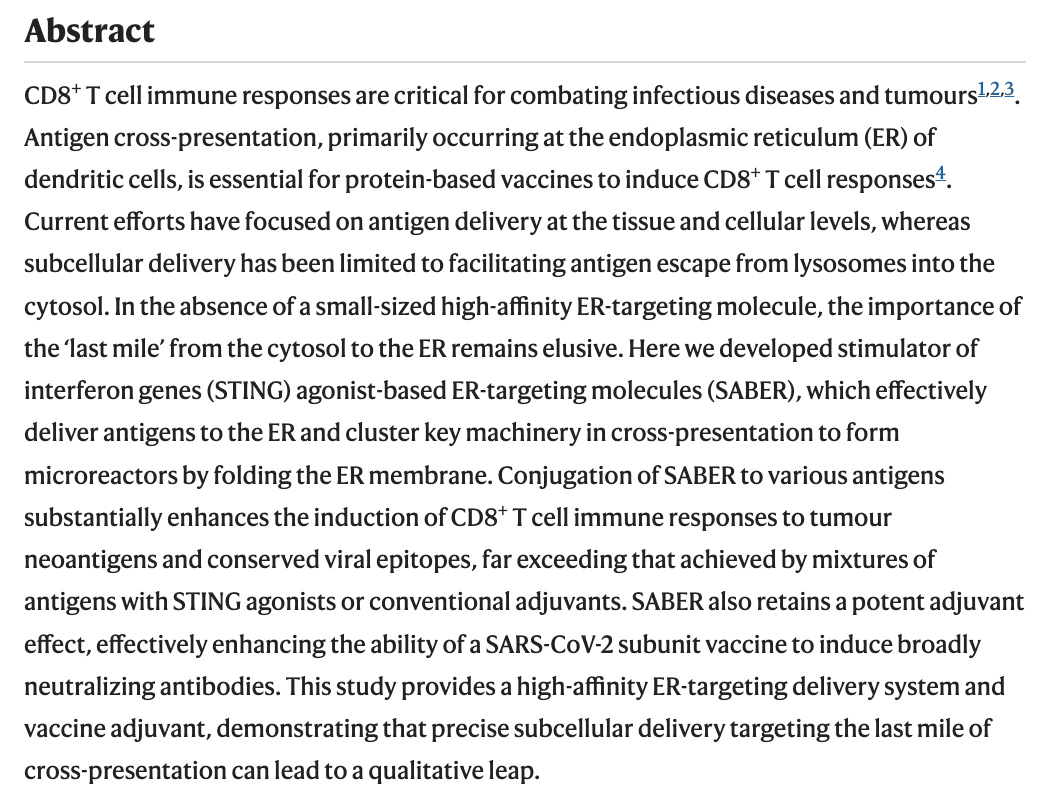

4.STING agonist-based ER-targeting molecules boost antigen cross-presentation

菌丝特异性毒素念珠菌溶素促进真菌肠道共生

美国加利福尼亚州斯坦福市斯坦福大学医学院心血管研究所

CD8+ T细胞免疫应答在抗感染和抗肿瘤免疫中具有关键作用。抗原交叉呈递过程主要发生于树突状细胞的内质网(ER),是蛋白质疫苗诱导CD8+ T细胞应答的核心机制。当前疫苗研究多聚焦于组织与细胞层面的抗原递送策略,而亚细胞定位递送技术主要局限于促进抗原从溶酶体逃逸至胞质。由于缺乏小分子量、高亲和力的内质网靶向分子,抗原从胞质到内质网这一"最后一公里"递送机制仍不明确。本研究成功构建了基于干扰素基因刺激蛋白(STING)激动剂的内质网靶向分子(SABER),其通过诱导内质网膜折叠形成微反应器,实现抗原高效递送至内质网并富集交叉呈递关键分子机器。将SABER与多种抗原偶联后,可显著增强针对肿瘤新抗原和保守病毒表位的CD8+ T细胞免疫应答强度,其效果远超单纯将抗原与STING激动剂或传统佐剂混合使用的方案。此外,SABER保留了强大的佐剂效应,能有效提升SARS-CoV-2亚单位疫苗诱导广谱中和抗体的能力。该研究不仅提供了高亲和力的内质网靶向递送系统及疫苗佐剂,更证明针对交叉呈递"最后一公里"的精准亚细胞递送可引发免疫应答的质变提升。

5. Granzyme K activates the entire complement cascade

颗粒酶K激活整个补体级联反应

美国马萨诸塞州波士顿市布莱根妇女医院及哈佛医学院

颗粒酶是一类主要由CD8+ T细胞、自然杀伤细胞及固有样淋巴细胞表达的丝氨酸蛋白酶家族。传统观点认为其主要功能是诱导病毒感染细胞和肿瘤细胞的死亡,但越来越多的证据表明,部分颗粒酶可通过作用于胞外底物引发炎症反应。本研究前期发现,类风湿性关节炎滑膜组织及其他炎症性疾病受累器官中的多数组织驻留CD8+ T细胞均表达颗粒酶K(GZMK)——一种功能尚未完全明确的类胰蛋白酶。本研究表明,GZMK能够通过切割补体蛋白C2和C4激活补体级联反应:新生成的C4b与C2b片段形成C3转化酶,进而切割C3,促使C5转化酶组装并裂解C5。这一系列酶促反应最终生成补体级联的所有效应分子,包括过敏毒素C3a与C5a、调理素C4b与C3b,以及膜攻击复合物。在类风湿性关节炎滑膜组织中,GZMK高度富集于补体激活活跃区域,而成纤维细胞作为补体蛋白的主要来源,为GZMK介导的补体激活提供底物。此外,Gzmk基因缺陷小鼠对炎症性疾病具有显著保护作用,表现为关节炎和皮炎症状减轻,同时伴随补体激活水平下降。本研究首次阐明了完全由淋巴细胞来源的GZMK驱动的补体激活新机制。鉴于GZMK阳性T细胞在慢性炎症性疾病受累组织中的广泛存在,GZMK介导的补体激活可能成为多种疾病背景下组织炎症发生的重要驱动因素。

6. Brain-wide neuronal circuit connectome of human glioblastoma

人类胶质母细胞瘤全脑神经环路连接组

美国宾夕法尼亚州费城宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院

胶质母细胞瘤(GBM)可浸润脑组织并通过神经元突触支配促进肿瘤进展。现有研究发现的GBM细胞突触输入多为短程谷氨酸能信号,但其参与全脑神经环路整合的程度尚不明确。本研究通过狂犬病毒介导和单纯疱疹病毒介导的跨单突触追踪技术,系统分析了移植至成年小鼠体内的人源GBM类器官的神经环路整合特性。结果显示,来自不同患者的GBM细胞能够快速整合至大脑内多种局部及长程神经环路。除谷氨酸能输入外,研究还发现基底前脑胆碱能神经元与GBM细胞间存在神经调节性突触连接。急性乙酰胆碱刺激可通过代谢型CHRM3受体诱导GBM细胞钙振荡的持续增强,并驱动其转录重编程进入高迁移状态。激活CHRM3可促进GBM细胞运动性,而下调该受体则抑制肿瘤细胞迁移并延长小鼠生存期。这些发现共同揭示了人源GBM细胞快速、广泛整合至不同神经递质系统所构成的解剖学多样性神经网络的显著能力,同时支持了"上游神经元的快速连接与瞬时激活可导致肿瘤适应性持久增强"的模型。

7. Sleep pressure accumulates in a voltage-gated lipid peroxidation memory

睡眠压力通过电压门控的脂质过氧化记忆机制积累

英国牛津大学神经回路与行为中心

电压门控钾离子(KV)通道含有胞质暴露的β亚基,其醛酮还原酶活性对睡眠稳态调节至关重要。本研究发现,果蝇Shaker通道的β亚基Hyperkinetic可形成动态脂质过氧化记忆。该记忆信息存储于Hyperkinetic的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)辅因子氧化状态中——当4-氧代-2-壬烯醛等脂质衍生羰基化合物或通过膜结合光敏剂产生的内源性类似物夺取电子对时,NADPH被氧化为NADP+。NADP+会持续锁定在KVβ亚基活性位点,直至膜去极化允许其释放并被NADPH替代。促睡眠神经元利用这种电压门控氧化还原循环,将脂质过氧化历史信息编码为KVβ亚基的集体二元状态;这种生化记忆既受驱动睡眠的放电活动影响,又通过该活动被清除。稳态睡眠调控核心存在脂质过氧化传感器的发现提示,睡眠可能通过保护神经元膜免受氧化损伤发挥功能。实验证实,强制清醒后,大脑磷脂中易损的多不饱和脂肪酰链显著耗竭,而延缓其羰基分解产物的清除则会增加睡眠需求。

8. Structure of mitochondrial pyruvate carrier and its inhibition mechanism

线粒体丙酮酸载体的结构与抑制机制

美国斯坦福大学医学院分子与细胞生理学系

线粒体丙酮酸载体(MPC)作为关键代谢调控枢纽,控制着丙酮酸——这一连接胞质糖酵解与线粒体氧化磷酸化的核心代谢物——向线粒体基质的转运过程。MPC不仅是细胞代谢的核心调控者,更是糖尿病、非酒精性脂肪性肝炎和神经退行性疾病治疗的重要靶点。然而,尽管MPC在生理和医学领域具有如此关键的作用,其转运分子机制及药物抑制原理仍不清楚。本研究通过解析人源MPC的结构,首次阐明了这一重要转运体的三维架构,明确了其底物结合位点与转运通道,并阐明了其主要构象状态。更重要的是,本研究解析了MPC抑制剂的结合与抑制机制。这些发现不仅为理解MPC功能提供了分子基础,更为开发靶向MPC的高效治疗药物铺平了道路。

9. Structures and mechanism of the human mitochondrial pyruvate carrier

人源线粒体丙酮酸载体的结构与机制

中国西湖大学生物学研究所

线粒体丙酮酸载体(MPC)是一种位于线粒体内膜的蛋白复合物,在丙酮酸进入线粒体基质过程中发挥关键作用,丙酮酸是三羧酸循环的主要碳源。研究者通过冷冻电镜获得了人源MPC的六种结构,涵盖三种功能状态:三种在不同条件下获得的膜间隙(IMS)开放状态结构、一种丙酮酸处理后的闭合状态结构,以及两种基质侧开放状态结构,分别与抑制剂UK5099或基质侧的抑制性纳米抗体结合。MPC为由MPC1和MPC2组成的异源二聚体,其跨膜结构域呈现伪C2对称性。在IMS开放状态与闭合状态之间主要表现为近似刚体的移动,而在闭合状态与基质侧开放状态之间则伴随基质侧的显著结构变化,阐释了MPC在转运丙酮酸过程中的交替通道机制。在UK5099结合的结构中,抑制剂与基质侧开放的结合口袋密切结合,形成广泛的相互作用。这些发现深入阐明了MPC介导底物转运的机制,并揭示了UK5099对MPC的识别与抑制方式,为靶向MPC的新药开发提供了重要的结构基础。

Volume 641, Issue 8062

本期Nature共发表论著24篇,其中包括生物医学相关论著13篇。

1. The contribution of de novo coding mutations to meningomyelocele

新生编码突变对脊膜脊髓膨出的致病作用

美国加州大学圣地亚哥分校神经科学与儿科学系

脊膜脊髓膨出(又称脊柱裂)被认为是一种由神经管未能闭合引起的遗传复杂疾病。患者通常表现为神经运动障碍和脑积水,需要进行脑室分流手术。目前虽已知少数基因可能与该病的易感性相关,但其整体致病机制仍不清楚。本研究提出纯化选择压力下的新生突变可能增加患脊膜脊髓膨出的风险。研究团队招募了851例在出生时需要脑室分流手术的脊膜脊髓膨出三人家庭样本(父母与患儿),以及732个对照三人家庭样本。结果发现,大约22.3%的患儿携带可能导致基因功能丧失或有害错义的新生突变,其中约28%的突变与疾病风险显著相关。这些有害新生突变涉及的187个基因共同构成了一些关键生物网络,包括细胞骨架动态调控(肌动蛋白细胞骨架与微管相关过程)、Netrin-1信号通路以及染色质修饰酶。通过非洲爪蟾胚胎模型验证,这些基因突变会导致不同程度的功能缺失,表现为信号传导受损和神经管闭合缺陷。该研究不仅证实新生突变是脊髓脊膜膨出的重要致病因素,更系统揭示了人类胚胎神经管闭合的关键分子机制,为相关疾病的遗传咨询和精准诊疗提供了重要理论依据。

2. Stress dynamically modulates neuronal autophagy to gate depression onset

压力动态调控神经元自噬以调节抑郁的发生

中国浙江大学医学神经生物学重点实验室

慢性压力会重塑大脑的稳态调节,其持续性变化可导致抑郁障碍。作为大脑稳态的重要调节机制,自噬是否以及如何参与压力动态调控尚不明确。本研究发现,急性压力会激活自噬,而慢性压力则主要在外侧缰核(LHb)抑制自噬。系统性给予多种不同类型的抗抑郁药物均可恢复LHb中的自噬功能,提示LHb自噬可能是抗抑郁治疗的共同靶点。通过基因手段敲除LHb神经元的自噬功能会增强个体对压力的易感性,而增强LHb自噬则可快速产生类似抗抑郁的效应。LHb自噬通过按需降解谷氨酸受体,从而调控神经元兴奋性、突触传递和可塑性。综上,该研究揭示了LHb自噬在维持情绪稳态应对压力中的因果作用,LHb自噬功能障碍与对慢性压力的不良适应相关,而通过增强自噬逆转这一过程为抗抑郁治疗提供了新的策略。

3. A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia

带状疱疹疫苗对痴呆影响的自然实验

美国Chan Zuckerberg生物研究中心

多项研究表明,神经嗜性疱疹病毒可能与痴呆的发生发展有关。此外,疫苗可能具有重要的非靶向免疫学效应。本研究旨在探究减毒活带状疱疹疫苗对痴呆诊断发生率的影响。为了提供因果而非相关性的证据,本研究利用了威尔士地区的独特疫苗接种政策:根据出生日期精确划分接种资格(1933年9月2日前出生者终身不符合接种条件,而此后出生者至少有一年接种窗口期)。通过大规模电子健康记录数据分析发现,在仅仅因为出生日期相差一周而处于资格边界两侧的人群中,接种率存在显著差异:早出生一周的人中仅有0.01%接种疫苗,而晚出生一周的人中接种率为47.2%。除这一显著的接种概率差异外,这两组人群在其他方面几乎没有系统性差异。利用这种自然实验特性,本研究采用回归不连续设计发现,接种带状疱疹疫苗使7年随访期内新发痴呆诊断的概率降低了3.5个百分点(95%置信区间:0.6–7.1,P=0.019),相当于相对风险下降了20.0%(95%置信区间:6.5–33.4)。该保护效应在女性中比男性更为显著。本研究还在另一人群(英格兰与威尔士联合人群)中验证了这一结果,采用了不同类型的数据(死亡证明)以及与痴呆密切相关但不依赖医疗系统及时诊断的结局指标(以痴呆为主要死因的死亡),进一步支持了发现的稳健性。通过这一独特的自然实验,本研究提供了带状疱疹疫苗具有预防或延缓痴呆发作作用的因果证据,这一证据相比以往的关联性研究更不易受到混杂因素和偏倚的影响。

4. Bifidobacteria support optimal infant vaccine responses

空间组织良好的细胞群落构成了发育中的人类心脏

澳大利亚弗林德斯大学弗林德斯健康与医学研究所

越来越多的证据表明,抗生素暴露可能导致疫苗反应受损;然而,这一关联背后的机制尚不清楚。本研究前瞻性追踪了191名健康、足月且经阴道分娩的婴儿,从出生到15个月,采用系统疫苗学方法评估抗生素暴露对疫苗免疫反应的影响。结果显示,新生儿期直接接受抗生素治疗(而非分娩时母亲使用抗生素)与7个月时对13价肺炎球菌结合疫苗中多糖抗原以及6联疫苗中流感嗜血杆菌b型多核糖核糖醇磷酸和白喉类毒素抗原的抗体滴度显著降低相关。暴露于新生儿抗生素的婴儿在接种疫苗前的血液中呈现炎症转录特征,同时粪便宏基因组分析显示,这些婴儿在接种时体内双歧杆菌属数量减少,且该减少与6个月后疫苗抗体滴度降低相关。在动物模型中,13价肺炎球菌结合疫苗的免疫反应强烈依赖完整的肠道微生物群,但通过给予一组双歧杆菌菌株或一种在新生儿科广泛使用的益生菌,可在无菌小鼠体内恢复免疫反应。研究数据表明,针对微生物群的干预可能减轻早期抗生素使用对疫苗免疫原性产生的不利影响。

5. Dynamic cytoskeletal regulation of cell shape supports resilience of lymphatic endothelium

细胞形态的动态细胞骨架调控支持淋巴内皮的弹性稳定

芬兰维胡里研究所

淋巴毛细管持续吸收间质液并适应由此引起的血管口径变化,但其松散连接的淋巴内皮细胞(LECs)组成的高渗透性单层结构,其机械稳定性的维持机制尚不清楚。本研究发现,LECs形态的动态细胞骨架调控——由各向同性拉伸诱导——对于真皮淋巴毛细管的完整性和功能至关重要。研究中观察到,橡叶形的LECs在叶状细胞间界面处展现出多种基于VE-钙黏蛋白的连接构型,且其细胞骨架呈现独特的组织模式:微管主要分布于凹陷区域,而F-肌动蛋白则集中于凸起的叶片区域。通过多光谱及长期体内成像,揭示了毛细管LECs形态和肌动蛋白在稳态及间质液体积增加时细胞重叠区域的动态重塑。类似于植物表皮的“拼图细胞”,LECs形态由Rho GTP酶CDC42调控的细胞骨架动力学控制,从而增强了单层的稳定性。此外,周期性的各向同性拉伸促进了初级LECs细胞重叠和细胞连接曲率的增加。研究结果表明,毛细管LECs的形态是细胞重叠持续重塑的结果,这种机制在保持血管完整性的同时,确保了细胞间的渗透性连接,适应血管扩张和液体吸收。研究提出了一种风箱式的液体推进机制,其中液体引起的腔隙扩张与LECs重叠区域的收缩通过肌动蛋白驱动的片状伪足样重叠延伸相平衡。

6. Sensing ceramides by CYSLTR2 and P2RY6 to aggravate atherosclerosis

CRL5-SPSB3泛素连接酶可将核内cGAS降解

中国北京大学血管稳态与重塑国家重点实验室

最新研究表明,循环中的长链神经酰胺(ceramides)水平升高可独立于胆固醇预测动脉粥样硬化性心血管疾病的发生。尽管靶向神经酰胺信号通路可能为治疗高胆固醇血症以外的疾病提供新的疗法,但循环神经酰胺如何加重动脉粥样硬化的机制仍不清楚。本研究探究了循环长链神经酰胺是否通过激活膜G蛋白偶联受体(GPCR)来加剧动脉粥样硬化。研究通过系统性筛选,结合G蛋白信号量化、生物信息学分析GPCR表达情况,以及NLRP3炎症小体活化的功能验证,发现CYSLTR2和P2RY6可能是C16:0神经酰胺诱导的炎症小体活化的内源性受体,作用于内皮细胞和巨噬细胞。通过遗传或药理学抑制CYSLTR2和P2RY6,可以减轻神经酰胺诱导的动脉粥样硬化加重。此外,研究发现,在患有不同程度肾功能障碍的患者中,神经酰胺水平升高与冠状动脉疾病的严重程度密切相关。值得注意的是,在小鼠模型中,缺乏CYSLTR2和P2RY6可缓解慢性肾病加重的动脉粥样硬化,而不影响胆固醇或神经酰胺水平。结构分析显示,C16:0和C20:0神经酰胺可结合于CYSLTR2上的一个倾斜的通道状配体结合位点。研究进一步揭示了神经酰胺诱导CYSLTR2激活以及CYSLTR2–Gq相互作用的非常规机制。总体而言,该研究提供了长链神经酰胺通过直接结合CYSLTR2和P2RY6受体启动跨膜Gq信号和炎症小体激活的结构和分子机制。这一发现表明,阻断这些信号可能为治疗与动脉粥样硬化相关的疾病提供新的治疗策略。

7. Transient silencing of hypermutation preserves B cell affinity during clonal bursting

超突变的短暂沉默在克隆性爆发期间维持B细胞亲和力

美国霍华德·休斯医学研究所

在抗体亲和力成熟过程中,生发中心(GC)B细胞通过一种被称为体细胞高变(SHM)的过程改变其免疫球蛋白重链和轻链基因。随后,这些具有不同抗原结合亲和力的突变B细胞群体会以达尔文式的方式接受筛选,从而导致整个群体亲和力的逐步提升。与任何达尔文进化过程一样,罕见的适应性突变需要被保留,而常见的不利突变则应避免。因此,在大规模增殖爆发期间,如果没有亲和力驱动的筛选,B细胞不断积累突变会带来风险。本研究通过体内小鼠实验结合数学建模发现,GC能够在克隆性扩增阶段显著抑制SHM,从而使该阶段产生的大部分子代细胞保留其祖先基因型,避免亲和力下降。利用携带细胞周期蛋白依赖性激酶2(CDK2)活性报告基因的小鼠进行活体成像及图像引导的细胞分选发现,正在经历增殖爆发的B细胞缺乏SHM所需的CDK2低表达的“类G0”阶段。研究据此提出一个模型:在GC暗区中,持续分裂的B细胞通常将SHM推迟到其最终一次分裂后的类G0期,从而在无筛选环境中进行克隆扩增的同时维持亲和力稳定。

8. Regulated somatic hypermutation enhances antibody affinity maturation

调控性的体细胞高变促进抗体亲和力成熟

美国霍华德·休斯医学研究所,洛克菲勒大学

生发中心是B细胞进行亲和力成熟的特化微环境。在这个特殊区域,B细胞通过体细胞高频突变产生更高亲和力抗体的B细胞,若其表达的抗体亲和力得以提高,将通过有限数量的T滤泡辅助细胞的选择而扩增。B细胞在分裂的同时会以大约每碱基对每次细胞分裂约 1 × 10⁻³ 的固定速率发生免疫球蛋白基因突变。然而,由于体细胞突变是随机的,获得有害突变的概率远高于获得提升亲和力的突变的概率。对于表达高亲和力抗体并经历更多次细胞分裂的B细胞而言,这一风险可能被放大,甚至可能适得其反。本研究通过实验验证了一个理论模型,该模型提出通过调节体细胞高频突变速率,可以优化亲和力成熟过程,使表达高亲和力抗体的B细胞虽然分裂次数更多,但每次分裂的突变率更少。研究者在接种SARS-CoV-2疫苗或模型抗原的小鼠中获得的数据与该模型相符,结果显示高亲和力抗体产生细胞会缩短细胞周期中的G0/G1期,并降低突变率。研究者提出,这些机制可保护高亲和力B细胞谱系不受有害突变影响,从而提升抗体亲和力成熟的效果。

9. Oncolytic virus VG161 in refractory hepatocellular carcinoma

溶瘤病毒VG161在难治性肝细胞癌中的应用

中国浙江省胰腺疾病重点实验室

肝细胞癌仍是一种威胁生命的恶性肿瘤,在二线治疗失败后可选疗法极为有限。溶瘤病毒能够选择性地在癌细胞中复制并裂解癌细胞,释放新抗原并激活系统性抗肿瘤免疫反应,因此提供了一种潜在的治疗策略。本研究报告了一项多中心I期临床试验的结果,评估了VG161的安全性与疗效。VG161是一种经过工程改造的溶瘤单纯疱疹病毒,能够表达IL-12、IL-15、IL-15Rα和一种PD-1–PD-L1阻断融合蛋白。试验结果表明,VG161耐受性良好,未观察到剂量限制性毒性,且在重塑肿瘤免疫微环境和重新激活对系统治疗产生耐药性的肿瘤方面表现出良好的疗效。值得注意的是,先前对免疫检查点抑制剂治疗有应答的患者在接受VG161治疗后疗效得到了进一步增强。此外,研究者还开发了一个基于差异表达基因的疗效预测模型,能够成功识别可能从VG161治疗中获益的患者,并预测其总生存期延长。上述研究结果表明,VG161有望成为治疗难治性肝细胞癌的三线疗法,为溶瘤病毒免疫疗法的临床应用开辟了新的路径。

10. The RAD52 double-ring remodels replication forks restricting fork reversal

RAD52双环结构重塑复制叉限制复制叉逆转

美国爱荷华大学卡弗医学院生物化学与分子生物学系

人类RAD52是一种多功能DNA修复蛋白,在多种维持基因组稳定性的细胞过程中发挥作用,包括保护受阻DNA复制叉免受过度降解。作为“守门人”,RAD52在复制压力下结合并稳定受阻的复制叉,防止其被SMARCAL1马达蛋白逆转。然而,RAD52介导的复制叉保护的结构和分子机制仍不清楚。在本研究中,通过P1核酸酶敏感性实验、生化分析和单分子研究,研究者发现RAD52通过其链交换活性动态重塑复制叉。尽管单链DNA结合蛋白RPA在复制叉上的存在会调节链交换反应的动力学过程,但不会影响最终反应结果。质谱光度法和单颗粒冷冻电镜分析显示,复制叉促进形成一种独特的核蛋白结构,其中两个十一聚体RAD52环以头对头的方式排列,形成一个延展的正电荷表面,可容纳复制叉的三个分支。研究者提出,这一表面的形成及其连续性对于链交换反应和与SMARCAL1的竞争至关重要。

11. Snapshots of acyl carrier protein shuttling in human fatty acid synthase

人类脂肪酸合酶中酰基载体蛋白转运的快照

美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院生物化学与生物物理学系

哺乳动物脂肪酸合酶(FASN)是一种动态的多功能酶,属于大合酶(megasynthase)家族。在哺乳动物中,FASN 由单个基因编码,包含六个具有催化活性的结构域以及一个灵活连接的酰基载体蛋白(ACP)结构域,该结构域在脂肪酸生物合成过程中在各活性位点之间转运中间产物。FASN 在哺乳动物发育中至关重要,因为脂肪酸在膜形成、能量储存、细胞信号传导以及蛋白质修饰中发挥关键作用。因此,FASN 被认为是治疗多种疾病(包括癌症、代谢功能障碍相关脂肪肝病,以及病毒和寄生虫感染)的潜在靶点。由于 FASN 机制复杂且蛋白质本身(尤其是 ACP 结构域)具有高度动态性,从分子层面理解其功能一直具有挑战性。在本研究中,研究者报道了在存在 NADPH、NADP⁺ 和 乙酰乙酰辅酶 A(acetoacetyl-CoA)的条件下,人类 FASN 处于多种构象状态下的冷冻电镜结构,其中包括 ACP 停留在脱水酶(DH)和烯酮还原酶(ER)结构域处的构象。研究者发现,在 ACP–DH 和 ACP–ER 界面处引入突变可抑制 FASN 的体外活性以及细胞内的脂肪酸从头合成。这些研究结果为理解 FASN 的动态特性以及 ACP 转运机制提供了新的分子层面见解,并为开发更有效的 FASN 靶向治疗药物提供了理论基础。

12. Structural dynamics of human fatty acid synthase in the condensing cycle

人类脂肪酸合酶在缩合周期中的结构动态

美国霍华德·休斯医学研究所

长链脂肪酸是人体脂肪的基本构成单位。在哺乳动物中,脂肪酸合酶(FASN)包含多个酶促结构域,能够催化新生脂肪酸合成过程中所需的全部化学反应。尽管这些酶促结构域执行的化学反应已被明确定义,但FASN以开放结构形成的二聚体如何持续地催化这些反应以合成完整脂肪酸的机制仍不清楚。在本研究中,研究者通过在HEK293T细胞中对内源性FASN进行标记和纯化,并结合单颗粒冷冻电镜技术,解析了人类内源性FASN的结构动态。研究者捕捉到了缩合周期中多个功能亚状态的构象快照,并开发了一种分析FASN不同缩合和修饰翼之间取向的颗粒分布图谱的方法。综合这些发现,研究者揭示FASN在缩合周期中进行功能活动并不依赖其两个主要功能结构域之间的大幅旋转运动,并且两个单体在缩合周期中的催化反应并不同步。因此,研究者的研究为理解脂肪酸合成缩合周期中FASN的动态行为提供了一个新的整体视角。

13. GluA2-containing AMPA receptors form a continuum of Ca2+-permeable channels

含有GluA2的AMPA受体形成连续的Ca2+通透性通道

加拿大魁北克省蒙特利尔麦吉尔大学

哺乳动物大脑中快速兴奋性神经传递是通过阳离子选择性的AMPA受体(α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸受体,AMPARs)介导的。AMPARs 对于Hebbian可塑性机制中的学习和记忆过程以及谷氨酸能突触稳态调节至关重要。最新研究表明,AMPAR的错义突变可导致自闭症和智力障碍。AMPARs 根据是否包含GluA2亚基被分为两种功能上不同的四聚体组装形式。通过RNA编辑,GluA2亚基决定了通道对Ca²⁺的通透性。含GluA2的AMPARs是中枢神经系统中最常见的类型,传统上认为它们对Ca²⁺是不通透的。但在本研究中,研究者发现这种看法并不准确。与传统理解相反,含GluA2的AMPARs 构成了一个多胺不敏感的离子通道连续体,具有不同程度的Ca²⁺通透性。其Ca²⁺传输能力受到AMPAR四聚体中亚基组成的影响,还受到跨膜AMPA受体调节蛋白(TARPs)和Cornichon辅助亚基空间排列的调控。Ca²⁺通过离子通道的导电通路时,会与一个位于细胞外的结合位点结合并被引导进入选择性过滤区域。Ca²⁺通透性的动态范围主要源于辅助亚基对选择性过滤区域的调节。综合来看,研究者的研究提出AMPAR在哺乳动物大脑Ca²⁺信号传导中具有更广泛的功能,并为AMPAR错义突变的致病机制提供了新的分子层面见解。

Volume 641, Issue 8063

本期Nature共发表论著25篇,其中包括生物医学相关论著7篇。

1.Immune checkpoint TIM-3 regulates microglia and Alzheimer’s disease

免疫检查点TIM-3调控小胶质细胞及阿尔茨海默病

美国麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所

小胶质细胞是大脑中的常驻免疫细胞,在神经发育和神经炎症中发挥关键作用。本研究探讨了免疫检查点分子TIM-3(由HAVCR2基因编码)在小胶质细胞中的功能。TIM-3近期被发现是晚发性阿尔茨海默病的遗传风险因子,并且能够诱导T细胞耗竭,但其在大脑小胶质细胞中的具体作用尚不明确。研究通过小鼠模型表明,TGF-β信号通路诱导小胶质细胞中TIM-3的表达,TIM-3通过其羧基末端与SMAD2和TGFBR2相互作用,增强了TGF-β信号传导,促进TGFBR介导的SMAD2磷酸化,从而维持小胶质细胞的稳态。HAVCR2基因在小胶质细胞中的缺失导致其吞噬活性增强,并表现出与神经退行性小胶质细胞表型(MGnD,也称为疾病相关小胶质细胞DAM)一致的基因表达谱。此外,针对小胶质细胞的HAVCR2缺失在5×FAD小鼠(一种阿尔茨海默病转基因模型)中改善了认知障碍并减少了淀粉样β蛋白病理变化。单核RNA测序揭示,HAVCR2缺失的5×FAD小鼠中存在一部分MGnD小胶质细胞,该亚群表现出促吞噬和抗炎基因表达增强,同时促炎基因表达降低。这些转录组变化也通过HAVCR2缺失5×FAD小鼠中大多数小胶质细胞群的单细胞RNA测序数据得到了验证。研究结果表明,TIM-3通过调节TGF-β信号维持小胶质细胞的稳态,强调了靶向小胶质细胞TIM-3在阿尔茨海默病治疗中的潜在价值。

2. Matrix-producing neutrophils populate and shield the skin

产生基质的中性粒细胞定植于皮肤并形成保护屏障

美国耶鲁大学医学院血管生物学与治疗项目及免疫生物学系

机体通过物理屏障抵御环境威胁,这些屏障不仅提供机械保护,还能阻止微生物入侵。然而,当微生物突破屏障后,先天免疫细胞会利用毒性化学物质杀伤入侵者。本研究发现,皮肤中存在一种表达多种构建细胞外基质所需蛋白和酶的中性粒细胞群体。这些中性粒细胞在未受刺激的皮肤中参与细胞外基质的组成与结构维护,增强皮肤的机械强度,并促进屏障功能。在受伤后,它们在伤口周围构建“基质环”,形成屏障以阻挡外来分子和细菌的入侵。这一结构性防御机制依赖于TGF-β信号通路:当中性粒细胞中的TGF-β受体功能受损时,这些基质环的形成受到阻碍,细菌更易侵入。研究揭示,先天免疫系统不仅通过化学手段杀灭病原体,还发展出了一种通过构建物理屏障来保护宿主的新型防御策略。

3. A human brain map of mitochondrial respiratory capacity and diversity

人脑线粒体呼吸能力与多样性图谱

美国哥伦比亚大学罗伯特·N·巴特勒老龄化研究中心

线粒体氧化磷酸化(OXPHOS)为脑活动提供能量,并且线粒体功能障碍与神经退行性和神经精神疾病相关。为理解脑活动和行为的基础,需要描绘大脑的分子能量景观。研究者开发了一种物理体素化方法,将冷冻的人类冠状脑半球切片划分为703个体素,其尺寸相当于神经影像学分辨率(3×3×3毫米)。在每个皮层和皮层下脑区体素中,他们分析了线粒体表型,包括OXPHOS酶活性、线粒体DNA、体积密度以及线粒体特异性的呼吸能力。研究表明,人脑中存在由拓扑结构和细胞类型共同驱动的多样化线粒体表型。与白质相比,灰质中的线粒体数量多出50%以上;此外,灰质中的线粒体在生化层面上更加优化,以适应能量转化的需要,特别是在最近进化形成的大脑皮层区域。通过将这些数据扩展到整个大脑,研究团队建立了一个整合多种神经影像学模式的反向线性回归模型,用于生成全脑范围内的线粒体分布和特化图谱。该模型还能预测来自同一供体大脑中一个独立脑区的线粒体特征。这一研究方法以及由此建立的线粒体脑图谱 MitoBrainMap 为探索维持正常脑功能所需的分子能量景观提供了基础资源,同时也与神经影像学数据相关联,阐明了与神经精神和神经退行性疾病相关的脑区分化过程的亚细胞基础。所有数据可在 http://humanmitobrainmap.bcblab.com 获取。

4. An ultrasensitive method for detection of cell-free RNA

一种用于检测无细胞RNA的超敏方法

美国斯坦福大学干细胞生物学与再生医学研究所

用于检测无细胞RNA(cfRNA)的高灵敏度方法有望实现非侵入性的基因表达谱分析,并用于疾病监测。研究人员在此提出了一种名为RARE-seq(随机引物扩增与亲和捕获cfRNA片段进行富集分析测序)的方法,该方法针对cfRNA分析进行了优化。研究表明,血小板污染可能显著干扰cfRNA分析,作者开发了一种策略来克服这一问题。在分析验证中,RARE-seq在检测肿瘤来源cfRNA方面的灵敏度约为全转录组RNA测序(RNA-seq)的50倍,检测限为0.05%。为评估其临床应用前景,研究团队对来自369名癌症患者、非恶性疾病患者及健康对照者的共437份血浆样本进行了分析。RARE-seq在检测非小细胞肺癌表达特征方面的敏感性随着分期升高而增加(I期中为30%,II期为63%,III期为67%,IV期为83%灵敏度,95%特异性),且其敏感性高于未结合肿瘤信息的游离肿瘤DNA(ctDNA)分析。在EGFR突变的非小细胞肺癌患者中,当出现对酪氨酸激酶抑制剂的耐药性时,RARE-seq能够检测到组织学转化及突变相关的耐药机制。此外,RARE-seq还展现出在判定组织来源、评估良性肺部疾病及追踪mRNA疫苗应答中的潜在应用价值。上述研究结果表明cfRNA超敏分析具有广泛的临床应用前景,并提供了相关概念验证。

5. irCLIP-RNP and Re-CLIP reveal patterns of dynamic protein assemblies on RNA

irCLIP-RNP和Re-CLIP揭示了RNA上动态蛋白复合物的组合模式

美国退伍军人事务部帕洛阿尔托医疗系统

RNA结合蛋白(RBPs)调控多种过程,包括RNA剪接、稳定性、转运和翻译。RNA与RBP相互作用的功能异常与人类疾病的发病机制密切相关,但多蛋白复合物在RNA上的性质和动态特征难以解析。为了解决这一难题,研究者将非同位素标记的紫外光诱导交联与免疫沉淀方法(irCLIP)与质谱技术相结合,开发出irCLIP-RNP方法,用于识别与特定RBP共同结合RNA的RNA依赖性相关蛋白(RDAPs)。irCLIP-RNP描绘了RNA上多聚蛋白复合物的分布图,揭示了RBP与RNA结合的模式,包括不同细胞类型中特异性的RDAPs与主要RBP之间的组合关系。该方法还展示了表皮生长因子(EGF)刺激下RDAP动态重塑的过程,发现EGF诱导UPF1在HNRNPC邻近区域的招募,促进了细胞增殖相关mRNA的剪接监控。为了识别多个RBP同时结合的RNA,研究中还开发了顺序免疫沉淀irCLIP(Re-CLIP)技术。Re-CLIP验证了irCLIP-RNP中观察到的结合关系,并确认HNRNPC与UPF1在RND3和DDX3X mRNA上的共结合。irCLIP-RNP和Re-CLIP为识别和解析活细胞中动态RNA-蛋白复合物提供了新的技术框架。

6. Histone H1 deamidation facilitates chromatin relaxation for DNA repair

组蛋白H1的脱酰胺促进染色质松弛以利于DNA修复

中国芜湖皖南医学院基础医学院

DNA双链断裂周围可及染色质的形成对于其高效修复至关重要。尽管连接组蛋白H1已知促进高阶染色质的压缩,但H1的修饰如何调节DNA损伤反应中的染色质松弛机制尚不清楚。本研究表明,CTP合成酶1(CTPS1)催化H1组蛋白第76和77位天冬酰胺残基的脱酰胺反应,触发DNA损伤后第75位赖氨酸的依次乙酰化,这种双重修饰与染色质的开放状态相关。在机制上,组蛋白乙酰转移酶p300优先以脱酰胺的H1作为底物,表明H1的脱酰胺是随后乙酰化的前提。此外,CTPS1的高表达与小鼠异种移植模型及临床队列中癌症放疗抵抗相关。这些发现为连接组蛋白如何调控DNA损伤反应中的动态染色质变化提供了新的见解。

7. Dopamine receptor D2 confers colonization resistance via microbial metabolites

谷氨酸在生理温度下对AMPA亚型离子型谷氨酸受体的门控机制

美国Diana Helis Henry医学研究基金会

离子型谷氨酸受体(iGluRs)是一类四聚体配体门控离子通道,介导大部分的兴奋性神经传导。iGluRs通过谷氨酸激活,谷氨酸结合时,受体的离子通道打开,使阳离子流入突触后神经元,启动信号传导。尽管如此,完整iGluRs中谷氨酸门控的结构机制尚未完全清楚。本文以α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸亚型iGluR(AMPAR)为模型,揭示了谷氨酸门控的机制。AMPAR在生理温度下对谷氨酸的激活增强。通过在这些温度下制备样品并采用冷冻电镜技术,捕获了谷氨酸门控过程。谷氨酸激活促使离子通道开启,表现为所有通道螺旋远离通道孔轴线的铰链运动,这一结构特征在所有iGluRs中高度保守。去敏化过程则伴随着局部二聚体对的解离,促使通道关闭,同时恢复通道铰链和重新折叠通道门。研究结果阐明了谷氨酸如何门控iGluRs,奠定了药物设计基础,并展示了生理温度如何影响iGluR的功能。

汇报人:邱轲

审核:庞文都、宋瑶、任建君